試験でリスク管理が重要視される理由

プロジェクトが予定通りに進まない原因の多くは「リスクへの備え不足」です。特にPMPでは、リスク管理は知識として理解するだけではなく、実務に活かすことが求められます。しかし、「どこから着手すれば良いのか」「実際の現場でどう運用すべきか」が分かりづらいこともあります。

本記事では、PMPで求められるリスク管理プロセスを体系的に整理し、現場で再現できる具体的な進め方を解説します。この記事を読むことで、プロジェクトを安定的に進めるためのリスク対応力が身につきます。

PMPにおけるリスク管理とは

リスク管理の目的

リスク管理の目的は、プロジェクトの不確実性を可視化し、影響を最小化することです。リスクは必ずしも「悪い出来事」だけではなく、プロジェクトに有利に働く「好機」を含みます。これらを無視すると、成果物の質や納期、コストに影響します。例えば、外部ベンダーの納期遅延が懸念される場合、代替手段や契約内容を事前に調整することで損失を抑えられます。また、市場拡大の好機がある場合は、追加投資の検討で成果を増やせます。リスクを事前に把握し備えることで、プロジェクトはより予測可能で安定した運営が可能になります。

リスク管理はプロセスで理解する

リスク管理は以下のプロセスで進めます。

| 順番 | 内容 |

|---|---|

| 1 | リスクマネジメント計画を立てる |

| 2 | リスクを特定する |

| 3 | リスクを定性的に分析する |

| 4 | リスクを定量的に分析する |

| 5 | リスク対応計画を立案する |

| 6 | リスク対応策を実行する |

| 7 | リスクを監視する |

共通してこの一連の流れが重視されていますが、実務での差がつくのは「定性的分析」と「対応計画」です。

リスク管理の具体的な進め方

リスクを特定する(リスク登録簿を作成)

リスク特定では、ステークホルダーやチームメンバーとともに、潜在的なリスクを洗い出します。代表的な手法にブレーンストーミング、チェックリスト分析、過去プロジェクトの振り返りがあります。洗い出したリスクは「リスク登録簿(リスクレジスター)」に記録します。ここでは、リスクの概要、発生原因、影響度、優先度、兆候(トリガー)、対応策を記載します。登録簿の精度が高いほど、後工程が明確になります。

リスクを分析する(定性評価と定量評価)

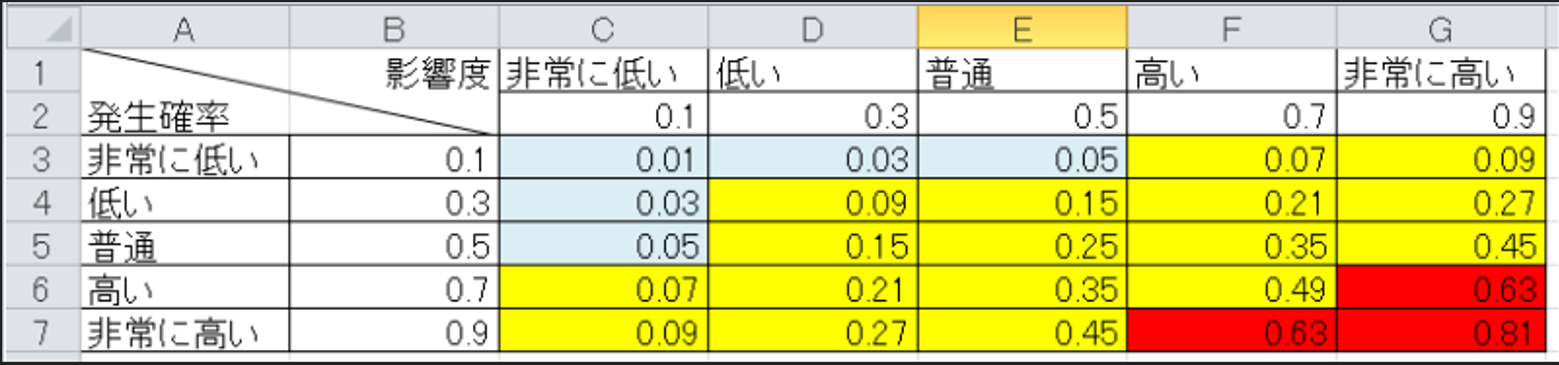

定性分析ではリスクの「発生可能性」と「影響度」を評価し、重要度を分類します。影響が大きく頻度も高いリスクは、最優先で対応が必要です。

定量分析では、リスクが発生した場合のコストやスケジュールへの影響を数値で算出します。PMPでは「期待金額値(EMV)法」や「モンテカルロシミュレーション」が代表的な手法です。実務と試験の両面で、この二段階の分析理解が重要です。

リスク対応策を立案する(戦略を選択)

リスク対応には、以下の戦略があります。

まとめ

PMPにおけるリスク管理は、プロジェクト成功の鍵を握る重要な知識領域です。リスクを早期に特定し、分析と対応策を体系的に行うことで、トラブルを未然に防ぎ、価値を最大化できます。

もし今、プロジェクトで不安を感じているのであれば、まずはリスク登録簿を作成することから始めてみてください。

リスク管理を正しく理解し活用することで、プロジェクトはより安定して成果に繋がり、何よりも実践を通して試験知識が理解が深まります。