試験対策としてのプロセス活用

「PMP取得を目指す際に、まず壁となるのが“49プロセス”です。何をどの順で、どう覚えればよいのか悩んでいませんか?

本記事では、プロセス群・知識エリア・プロセスそのものの構造を整理し、暗記法や試験対策に直結する実践ポイントをご紹介します。この記事を読めば、49プロセスが「ただの暗記対象」ではなく「自分のプロジェクト管理理解の枠組み」として活用できるようになります。

49プロセスとは何か

プロセス群と知識エリアの構造

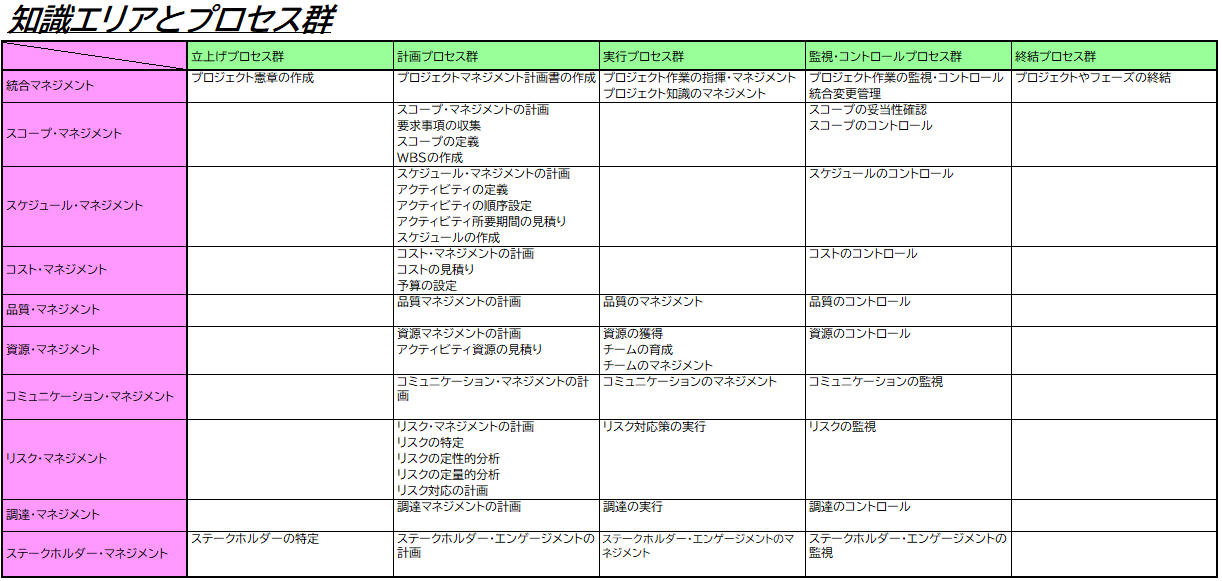

49プロセスとは、PMBOKガイド第7版において定義されている、プロジェクトマネジメントを網羅する手順・処理の体系です。PMBOK第7版では、「5つのプロセス群」および「10の知識エリア」という50個の枠組みの中で、合計49のプロセスが体系的に整理されています(50個の枠に中に49個のプロセスが決められているイメージです)。例えば「立上げ (Initating)」「計画 (Planning)」「実行 (Executing)」「監視・コントロール (Monitoring & Controlling)」「終結 (Closing)」という5つのプロセス群に分かれており、知識エリアには「統合」「スコープ」「スケジュール」「コスト」「品質」「資源」「コミュニケーション」「リスク」「調達」「ステークホルダー」と10個のマネジメント領域があります。この構造を理解することで、プロセスをただ覚えるだけでなく「どのフェーズで」「どの知識領域に属しているか」を把握でき、PMP試験だけでなく実務にも応用できます。

なぜ49プロセスを学ぶ必要があるのか

49プロセスの理解がPMP試験の合格だけでなく、実務で成果を出すための基盤となります。これらのプロセスは、プロジェクト開始から終結までの動きを標準化・体系化したものであり、漏れや重複を防ぐチェックリスト的役割も果たします。たとえば「スコープ定義(Define Scope)」→「WBS作成(Create WBS)」→「スコープ検証(Validate Scope)」などの流れを理解することで、「あれ、次に何をすればよい?」という迷いを減らせます。49プロセスを理解しておくことで、試験対策としても実務対応力としても大きな価値があります。

49プロセスの具体的な内訳と学習ポイント

プロセス群と各知識エリアの割り振り

49プロセスは「5つのプロセス群 × 10の知識エリア」というマトリックスで整理され、知識エリアごとに担当すべきプロセス数が異なります。例えば、統合マネジメントには7プロセス、リスクマネジメントには7プロセスなど、知識エリアごとにプロセス数が決まっています。具体的には「プロジェクト・スケジュール・マネジメント」では6プロセスあり、その中には「アクティビティ定義」「アクティビティの順序決定」「活動期間見積もり」「スケジュール作成」「スケジュールコントロール」などが含まれます。このように知識エリアごとのプロセス数を把握しておくことで、広範囲にわたる49プロセスを効率的に整理・暗記できます。

暗記と定着のための実践テクニック

ただ一覧を覚えるだけでなく、「構造を理解した上で、自分なりの語呂・チャート・視覚化」を活用すると定着率が飛躍的に高まります。49ものプロセスを無秩序に暗記するのは困難ですが、自分なりの語呂で知識エリアを覚える方法や、自分でチャートを印刷して空欄を埋める練習などがあります。 自分が使いやすい記憶手法(語呂・図・書き出し)を選び、「どこに分類されるか」を手がかりに覚えることで、49プロセスを単なる暗記から体系的な知識に変えることができます。

49プロセスをPMP試験と実務で活かす

試験対策としての使い方

PMP試験ではプロセス群・知識エリア・プロセスの流れを問われるため、49プロセスを理解しておくことがスコア向上に直結します。出題範囲が広く、どのプロセスを選択・適用すべきか判断する能力が求められるため、プロセスを体系的に把握していないと誤答につながりやすいです。たとえばお客様の担当者が異動して新たなお客様がプロジェクトに参加された時、どの知識エリア・どのプロセス群に振るべきか、その背景を即座に理解できれば、試験の際に選択肢の絞り込みが迅速にできます。(この場合は、ステークホルダーを特定して、新たな要求事項を吸い上げる、です)

日々の学習において、49プロセスを意識して「プロセスを現場で使える」レベルへ引き上げる事が、結果的に試験合格の近道と言えます。

実務活用におけるポイント

実務においても、49プロセスをプロジェクトチェックリストや管理フレームワークとして活用できます。プロジェクトを開始から終結まで漏れなく管理するために、標準化されたプロセスセットを使えば品質・スケジュール・コスト等の管理が体系化されます。たとえば、プロジェクトキックオフ段階で「プロジェクト憲章」を作成し、終盤で「プロジェクトまたはフェーズの終結」までをチェックリスト化しておくと、フェーズ移行漏れや成果物受け入れ忘れを防げます。49プロセスを理解することで、PMP試験だけでなく、日常のプロジェクト管理にも「標準化・可視化された流れ」として応用できます。

まとめ

本記事では、PMP合格に向けて知っておくべき「49プロセス」の構造、学習法、実務応用までを整理しました。プロセス群と知識エリアという枠組みで捉えることで、ただの“暗記対象”ではなく「プロジェクト管理の骨格」として活用できるようになります。今後は、毎日の学習に「どのプロセスが使えるか」「実務でどう活かすか」を意識して取り組んでください。そして、もし暗記でつまずいているなら、本記事の暗記テクニックを試しつつ、自分のプロジェクト経験を振り返りながらプロセスを紐付けてみてください。

今すぐ「49プロセス一覧表」をプリントまたはデジタル化して、1日1プロセスずつノートに書き出して学習をスタートしましょう。