暫定レポートは、この一文を見よ

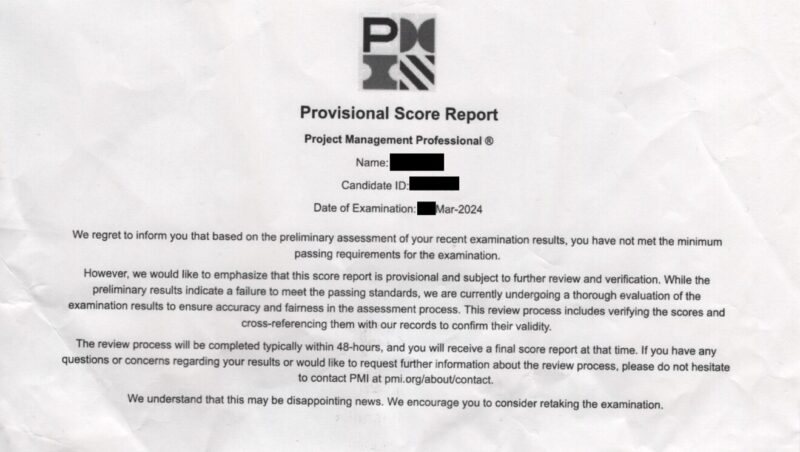

試験終了後、配られた暫定スコアレポートに『not met the minimum passing(最低合格点に達していない)』と出てしまった…。そんな状況に直面すると、頭が真っ白になるかもしれません。ですが、その表示が即「終わり」ではありません。この記事では、PMP試験で出される「暫定スコアレポート」が示す意味と、次に取るべき正しいステップを明確に整理します。これを読むことで、不合格表示の真相を理解し、リベンジの準備をスムーズに進められます。

暫定スコアレポートとは何か

結論:暫定スコアレポート=即合否通知のひとつ

会場受験(CBT方式)では試験終了後に採点結果を即時出力できるシステムがあるため、受験者を長時間待たせずにこのレポートを発行しています。PMP試験終了直後に受験者に手渡される「暫定スコアレポート」は、試験終了時点での合否判定を示すもので、合格(Pass)または不合格(Not Pass)は明確に表示されていません。

暫定スコアレポートは暫定的な合否確定通知ではありますが、その後の正式な結果通知を待たずに「不合格」と表示された場合は、そのまま不合格扱いとなるケースが多いと言えます。

最終結果は48時間以内に届く

暫定スコアレポートに「48時間以内に最終スコアレポートを送る」と記載があります。 私の場合はその日の深夜2時ころにメールが届き、奇跡よ起きろ!と期待して見たのですが案の定「FAIL」でした。

当記事では残念な結果が出たあとに何をすべきか、という 行動フェーズ にフォーカスを当てています。つまり、「なぜ不合格表示になったか」「どう振り返るか」「次の受験までに何を変えるか」という、具体的なステップを整理しました。この視点を加えることで、単なる説明にとどまらず「実践可能なリカバリー計画」まで提示しています。

不合格表示になったときに押さえるべき3つのポイント

ポイント1:その試験での合格ライン到達ならず

結論として、暫定レポートで「not met the minimum passing」と表示された場合、その試験で定められた合格基準をクリアできなかったと判断されます。理由は、運営元であるPMIが各ドメイン毎の能力レベル(Above Target(目標を上回る)/Target(目標)/Below Target(目標を下回る)/Needs Improvement(改善が必要))を用いて評価し、一定以上のパフォーマンスを示せなければ不合格とされるためです。一般的には「正答率60%で合格」と言う情報があり、不合格表示=“あと少し足りなかった”可能性が高く、あきらめずに振り返る価値があります。まとめると、この表示は“終わり”ではなく“次回に向けた転機”と捉えることが重要です。

ポイント2:どこが弱点かをスコアレポートで確認する

レポートに記載されているドメイン別の評価を必ず確認しましょう。“不合格になった原因として、時間配分の失敗・シナリオ問題・アジャイル領域の準備不足”が考えられます。ドメイン毎の評価を元に「自分はどの領域を重点的に強化すべきか」を整理すると、次の学習計画が立てやすくなります。

スコアレポートの見方はこちらで詳細に解説しています。

ポイント3:再受験の準備を始める —戦略的に進めるべき

不合格表示を受けたら「反省 → 改策 → 再チャレンジ」という流れを作ることが鍵です。理由は、PMP試験が難関資格であり、単に学習時間を積み上げるだけでは突破が難しい為です。「何を・どのように」学習するかが合否を分けるポイントになります。再受験者の多くは「模擬試験の得点が7割以上」「シナリオ問題中心の演習」「時間配分の管理強化」で成功していることが紹介されています。再受験を戦略的に捉え、「学び直し」の範囲を明確化して実挑戦することが、次の合格への近道となります。

暫定スコアレポート不合格後の「具体的な次ステップ」

ステップ1:合否表示を受け止めて振り返る

まずは「不合格だから終わり」ではなく、「何が足りなかったか」を冷静に振り返る時間を設けることが重要です。理由は、焦って次に進もうとすると、同じ準備ミスを繰り返すリスクが高いためです。具体的には、受験直後に受け取ったレポートを手元に置き、ドメイン別の評価を整理してみましょう。例えば、「実行領域がBelow Targetだった」「アジャイル手法の理解が浅い」といった具体的な弱点が見えてきます。このステップでは“現状把握”と“原因分析”に専念します。

ステップ2:弱点に応じた学習プランを設計する

不合格時の学習プランは、“量”だけでなく“質”を見直すことが重要です。まず、振り返りで発見した弱点領域を優先順位付けします。次に、模擬試験や問題集を用いて「正解できなかったパターン」を洗い出し、その背景知識(例:アジャイル、ハイブリッド手法)を補強します。「模試得点70%→80%に上げた受験者が合格ラインに到達した」という例もあります。 このステップでは“弱点補強”、“模擬試験反復”、“時間配分訓練”という三本柱で学習プランを設計しましょう。

ステップ3:再受験申請と実践環境を整える

準備が整ったらすぐに再受験の申請を行い、試験日までのスケジュールを明確にしておきましょう。理由は、申請が遅れるとモチベーションが先送りになりがちで、準備期間がだらけてしまうためです。具体的には、再受験予約を押さえ、週ごとの学習目標と模擬試験実施日をカレンダーに配置しましょう。加えて、受験環境(静かな会場アクセス、前日は早めの就寝、当日のタイムマネジメント)も前回の反省から改善しておくと安心です。まとめると、このステップでは“申請とスケジュール確定”“試験当日の環境整備”まで視野に入れておきます。

まとめ

この記事では、PMP試験において「暫定スコアレポートで不合格と表示された」場合の意味と、次のステップを段階的に整理しました。まず、not met the minimum passing=合格ライン未到達と受け止めつつ、ドメイン別評価を丁寧に振り返ることが第一歩です。次に、弱点を明確にして戦略的な学習プランを設計し、模擬試験や時間配分訓練を通じて実践力を強化します。そして、万全の準備ができたらすぐに再受験申請し、環境も含めて整えて臨みましょう。今すぐ、この記事で紹介した振り返りワークシートを作成し、合格へ向けた行動を始めてみてください。次回は合格を掴みにいきましょう。